|

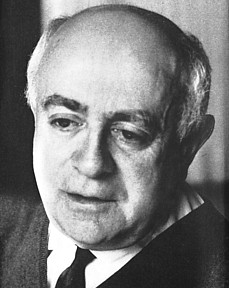

Marcuse:

Den Tod Adornos zu begreifen, fällt mir schwer wie allen Nahestehenden.

Eine Würdigung des Werkes schon geben zu können, bezweifle ich.

Es gibt andere Gründe, Adorno zurückzurufen. Ich muß heute

und hier ihn zurückrufen, weil gerade in der letzten Zeit Differenzen

bekannt geworden sind zwischen mir und ihm, die in verschiedener Weise

- gutwillig oder böswillig - entstellt wurden. Diese Differenzen

- und das muß von vornherein gesagt werden - entstanden auf dem

Grunde einer Gemeinsamkeit und einer Solidarität, die durch sie in

keiner Weise geschwächt worden sind. Marcuse:

Den Tod Adornos zu begreifen, fällt mir schwer wie allen Nahestehenden.

Eine Würdigung des Werkes schon geben zu können, bezweifle ich.

Es gibt andere Gründe, Adorno zurückzurufen. Ich muß heute

und hier ihn zurückrufen, weil gerade in der letzten Zeit Differenzen

bekannt geworden sind zwischen mir und ihm, die in verschiedener Weise

- gutwillig oder böswillig - entstellt wurden. Diese Differenzen

- und das muß von vornherein gesagt werden - entstanden auf dem

Grunde einer Gemeinsamkeit und einer Solidarität, die durch sie in

keiner Weise geschwächt worden sind.

Seiffe: Worin sehen Sie heute die besondere Stellung Adornos?

Wo gibt es eine Solidarität?

Die Solidarität heute ist da, wo sie eigentlich immer gewesen ist,

nämlich in der Radikalität des Denkens. Ich glaube, es gibt

niemanden, der so wie Adorno der bestehenden Gesellschaft radikal gegenüberstand,

der sie so radikal gekannt und erkannt hat. Sein Denken war so kompromißlos,

daß er sich selbst den Erfolg in dieser Gesellschaft leisten konnte.

Dieser Erfolg hat sein Denken in keiner Weise infiziert, in keiner Weise

kompromittiert. Man spricht manchmal von kompromittierenden Formen seines

Verhaltens. Ich glaube, über diese Formen ist dasselbe zu sagen.

Sie haben seiner Radikalität nicht das Geringste angetan. Ich sehe

in ihnen die bewußte Aufrechterhaltung von Formen einer vergangenen

Kultur und zwar - vielleicht - aus Schutz vor der aufdringlichen, brutalen,

falsch-egalitären Vertraulichkeit des Bestehenden; ein Pathos der

Distanz, Formen der Höflichkeit, Formen der Härte, die vielleicht

auch Angst bekunden vor zu großem Mitleid mit dem, was den Menschen

angetan wurde - Mitleid, das vielleicht die notwendige Rücksichtslosigkeit

der Kritik beeinträchtigen könnte. Mir jedenfalls waren diese

aristokratischen Formen seines Verhaltens immer besonders liebenswert.

War es nicht so, daß Adorno zwar der bestehenden Gesellschaft radikal

gegenüberstand, einer ihrer sicherlich unbestechlichsten Kritiker war,

aber daß seine Radikalität doch eine rein theoretische blieb?

[page 48] Gab es da nicht eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis?

Ich glaube, daß ihm der Schreck vor dem Bestehenden so im Hirn

und in den Gliedern saß, daß für ihn Leben und Denken

eins waren. Er hat zeit seines Lebens nach Formen gestrebt, in denen der

Schrecken des Bestehenden wirklich sichtbar gernacht und mitteilbar gemacht

werden konnte. Er fand sich in einer Situation, in der es der bestehenden

Gesellschaft gelungen war, das Bewußtsein in solchem Grade zu ersticken

und zu manipulieren - selbst die Bedürfnisse in solchem Maße

zu manipulieren, daß die traditionellen Formen der Mitteilung und

besonders die der Umsetzung des kritischen Denkens in Praxis offenbar

nicht mehr als möglich erschienen. Und seine Antwort war ein Rückzug,

ein temporärer Rückzug auf das - sagen wir ruhig - reine Denken

(und mit reinem Denken meine ich hier kompromißloses Denken), aber

nur um allmählich und so wirkungsvoll wie rnöglich das Bewußtsein

der notwendigen Veränderung wieder zu entwickeln und damit die notwendige

Veränderung vorzubereiten.

Aber hat er sich nicht, jedenfalls in der letzten Zeit, ganz entschieden

abgeriegelt gegen jede Praxis, und zwar mit ganz anderen Argumenten, nämlich

indem er sagte, Aufgabe der Kritischen Theorie sei es, gesellschaftliche

Mißstände zu erkennen und zu benennen, aber nicht die Erkenntnis

umzusetzen in die Wirklichkeit, also praktische Folgerungen zu ziehen?

Ich habe diese Erklärung immer so verstanden, daß es in der

gegebenen Situation nicht die Aufgabe der Kritischen Theorie ist, sich

unmittelbar in die Praxis umzusetzen. Das heißt also: wenn eine

Trennung zwischen Theorie und Praxis besteht, dann ist es sicher nicht

das Werk Adornos, sondern das Werk - sagen wir ruhig - die Schuld der

Wirklichkeit, auf die Adorno nur reagiert, auf die er reflektiert hat.

Und die Wirklichkeit läßt keine Praxis mehr zu?

Das würde ich nicht sagen. Hier liegt eine der Differenzen zwischen

mir und ihm, aber um sie klarzumachen, muß ich erst sagen, was mit

der Schuld der Wirklichkeit hier eigentlich gemeint sein kann. Ich denke

daran, daß der Spätkapitalismus Formen der Repressionen entwickelt

hat, die die in der Marxischen Theorie traditionelle Praxis der Veränderung

unmöglich zu machen scheint. [page 49] Und ich denke hier besonders

an die Integrierung weiter Schichten der Bevölkerung,besonders an

die Integrierung der Arbeiterklasse in das bestehende kapitalistische

System in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. Das heißt

aber, daß das geschichtliche Subjekt, das gesellschaftliche Subjekt

der Revolution offenbar nicht mehr da war, oder offenbar nicht mehr oder

noch nicht aktiv war. An dieser Stelle war er orthodoxer Marxist. Ohne

eine Massenbasis in den ausgebeuteten Klassen ist eine Revolution unvorstellbar.

Und weil diese Massenbasis in der gegebenen Situation gerade in den fortgeschrittenen

kapitalistischen Ländern nicht sichtbar war, hat er sozusagen die

Umsetzung der Theorie in die Praxis vertagt. Er hat immer wieder nach

den Vermittlungen gesucht, die, ohne die Möglichkeit einer solchen

Umsetzung aufzugeben oder zu verraten, wenigstens die Umsetzung der Theorie

in die Praxis vorbereiten könnten.

Aber es gab doch auch andere Differenzen. Ich denke da an die verschiedene

geschichtliche Einschätzung der Funktion der Studentenbewegung.

Diese Differenzen in der Einschätzung der Studentenbewegung gehören

in denselben Zusammenhang des Theorie-Praxis-Problerns. Zunächst

einmal muß doch wieder gesagt werden, daß Adorno von Anfang

an auf seiten der Studentenbewegung gestanden hat, die wenigstens in Deutschland

ohne sein Werk unvorstellbar ist. Und die Studentenbewegung sollte nicht

vergessen, daß sie eine intellektuelle Bewegung ist und daß

sie von der Theorie lebt, selbst dort noch, wo sie die Theorie verlacht.

Aber Adorno hat - und das sind seine eigenen Worte - in der Studentenbewegung

keine gesellschaftsverändernde Kraft gesehen, und genau deswegen

hat er, was er Aktionismus nannte, abgelehnt. Er war der Ansicht, daß

Aktionen, die keinen gesellschaftlichen Boden haben, auch keine gesellschaftliche

Kraft haben können; daß sie nicht Ausdruck der Hoffnung, sondern

Ausdruck der Verzweiflung sind, und daß sie sehr leicht dem Feind

in die Hände spielen können. Es gibt in dem neuen Rahmen der

Opposition Aktionen, die mit linker Politik nicht das geringste zu tun

haben, entartete Formen, die ich genauso widerwärtig finde, wie Adorno

sie gefunden hat. Dazu gehört zum Beispiel die mutwillige Zerstörung

von Büchern, aber auch Gewaltanwendung gegen gewaltlose Personen.

Das hat mit radikaler Politik nichts zu tun und ist eine Entartung, in

deren Verurteilung ich mit Adorno einig bin. [page 50]

Die meisten der Nachrufe, die kurz nach dem Tode Adornos in der Presse erschienen,

haben eines ausgeklammert: daß Adorno Marxist war. Wie sehen Sie sein

Verhältnis zur Marxischen Gesellschaftskritik?

Ja, ich muß sagen, daß mich diese Ausklammerung auch überrascht

- eigentlich nicht überrascht, aber aufs höchste befremdet hat.

Ich sehe in Adorno einen der ganz wenigen, die die Marxische Theorie in

ihren tiefsten Intentionen weiterbetrieben haben. Die Dynamik der kapitalistischen

Gesellschaft und ihre Negation ist durch sein Werk in allen Bereichen

der Kultur sichtbar gemacht worden. Eine technisch vollendete und exakte

Analyse eines Werkes zeigt die Gesellschaft selbst in den abstraktesten

und sublimsten Bereichen der intellektuellen Kultur. Ein Quartett Schönbergs

zum Beispiel, ein Passus in Kants 'Kritik der reinen Vernunft', aber auch

eine alltägliche Geste - was es immer sei - wird einer kritischen

Analyse unterworfen, vorgetrieben bis zu dem Punkt, wo das Werk selbst,

das Quartett, der Text, die Geste hergibt, in welcher Weise diese Manifestation

mit der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer möglichen

Negation verbunden ist. Ich kenne niemanden, der in dieser Weise eine

marxistische Analyse in der Kultur betrieben hat und dem sie in dieser

Weise gelungen ist. Für ihn war das Resultat der Analyse: so kann

es nicht weitergehen, aber es geht weiter. Und solange es weitergeht,

ist eben die Aufgabe der Kritischen Theorie, die Aufgabe der Marxistischen

Theorie, weiter zu denken, radikaler zu denken und diese Radikalität

des Denkens anderen mitzuteilen. Die Frage bleibt nun, ob nicht - und

inwieweit der Stil Adornos dieses Ziel verstellt, und inwieweit nicht

seine Distanz von der Praxis durch diesen Stil perpetuiert wird. Das hat

man oft gesagt, und ich selbst habe behauptet, daß die Kritische

Theorie heute in viel gröberen und in viel simplifizierteren Formen

dargestellt werden muß, um den radikalen Inhalt wirklich mitteilen

zu können und ihn nicht über Gebühr zu sublimieren. Ich

weiß, daß gerade in diesem Punkt Adorno nicht mit mir einig

war. Er hat immer geglaubt - und es scheint, daß er weitgehend recht

hat -, daß die Substanz seines Werkes von der Form, in der sie präsentiert

wird, eben nicht zu trennen ist. Seine Sprache ist getrieben von der Angst,

nicht der Verdinglichung zu verfallen, derselben Angst wie ich schon vorher

erwähnte -, nicht zu schnell und zu leicht [51] vertraut und vertraulich

zu werden und dadurch falsch verstanden zu werden. Ich gebe zu, daß

mich die Sätze Adornos manchmal in Raserei gebracht, manchmal wütend

gemacht haben, aber ich glaube, das sollten sie. Und ich glaube, ich brauche

mich dessen nicht zu schämen.

Wie wird es weitergehen ohne die Auseinandersetzung mit Theodor Adorno?

Wie es weitergehen soll ohne die Auseinandersetzung mit Theodor W. Adorno,

kann ich mir gar nicht vorstellen. Jedenfalls sind die Differenzen zwischen

mir und ihm in dem Sinne gegenstandslos geworden, daß es keinen

gibt, der Adorno vertreten und der für ihn sprechen kann. Was ich

ihm zu verdanken habe, ist unendlich viel, und ich kann mir ohne sein

Werk ein Weiterleben nicht vorstellen. Das heißt aber, daß

die Auseinandersetzung mit seinem Werk doch noch kommen wird, kommen muß,

daß sie noch nicht einmal begonnen hat. |